Aller simple d’Erri de Luca – Gallimard 2012 - édition bilingue – traduit de l’italien par Danièle Valin – 16,50 €

« Aller Simple, des lignes qui vont trop souvent à la ligne », marquées par le point final, le point fatal quelque part entre les deux rives méditerranéennes, cette grande bleue qui sépare le Sud, sa misère, ses tragédies, d’un Nord porteur de rêve, d’opulence et de liberté. C’est sur cette entre deux que se déroule ce long et poignant poème d’Erri de Luca. Plus qu’un poème, c’est une ode mais aussi hélas un chant funèbre, découpé en voix et en chœur.

Ce chant prend source là-bas de l’autre côté, de là où les hommes, les femmes, les enfants, partent, quittent, prennent exil comme un oiseau prendrait envol, mais avec la mémoire des fers aux pieds. Ils viennent des « hauts plateaux incendiés par les guerres et non par le soleil », avec en tête une terre espoir, une terre accueil, une terre de paix. Italie, un mot « ouvert, plein d’air »…

Finie l’Afrique semelle des fourmis,

par elles les caravanes apprennent à piétiner.

Sous un fouet de poussière en colonne

(…)

le voyage à pied est une piste d’échines.

Le Sud, un terme pratique pour y caser tout ce qui attire et en même temps tout ce qui fait peur au Nord, bien confortablement installé dans ses chaussons soi-disant civilisés…

Nous nous détachons de la moitié du monde, non pas du Sud.

Et c’est la mer qui est la première destination, la mer qui accueille, la mer qui porte, la mère qui berce et sauve de l’invivable.

Bien des jours avant de voir la mer, elle était une odeur,

une sueur salée, chacun imaginait sa forme.

(…)

L’ancien près du feu discute avec les marchands

le prix pour monter sur la mer de personne.

Le prix non discuté de la traversée, c’est l’impossibilité de laisser derrière soi la peur, on embarque avec la mort.

« Le marin est armé, il a peur de nous, sortis du désert,

il a des gestes de menace, les femmes couvrent leurs oreilles.

(…)

Ils ont déjà tué, on le sent au relent de leur peur,

la nuit renforce l’odeur des assassins.

Le temps devient alors incertain comme la terre se fait liquide, il faut faire confiance. Quelque chose est là de l’autre côté, une idée à laquelle il faut se raccrocher.

Nuit de patience, la mer voyage avec nous,

À l’aube l’horizon coule dans la poche des vagues.

Il n’y a « Pas d’oiseaux, ni de papillons, l’air sur la mer est stérile de vols » mais il y a la fatigue, la faim, la soif.

« Des poissons d’un saut de queue sortent comme un crachat » et l’on constate que « la mer se referme plus rapide que le désert ».

Et tout devient signe prémonitoire.

Impératif de sommeil, un de nous s’allonge,

ils le repoussent au-delà de l’espace interdit.

Ainsi sera la terre de l’arrivée, terrain clos interdit,

notre sommeil qui se heurte contre elle.

(…)

Nous y arriverons avec des enfants endurcis plus que des cals,

vagabonds avec leurs pères sur les écorchures de la terre.

La tension monte, Erri de Luca la traduit admirablement bien, sa poésie toute entière mis au service de cette histoire dramatique, une histoire qui se répète, un refrain maudit devrait-on dire, au rythme de la mer qui « monte et cogne, un de nous roule vers eux, l’autre pointe son fusil, le nôtre lève les mains. (…) Sans soir est arrivé son jour. »

Une violence en entraine d’autres, et voilà que « Nous sommes sans gardiens et sans guide (…) Le bateau est un bout de terre pris à coups de bêche, les voyageurs dénouent leurs jambes, occupent les mètres. »

La mort y prend aussi ses aises.

Nous ne mettons pas les morts à la mer, ils servent pour la nuit

leurs corps préservent du froid, la mer est sans mouches.

(…)

À l’aube nous léchons la rosée sur la toile, sur le bois.

Solidaires et unis par le même espoir, si ténu soit-il, « Nous sommes égaux, la plus stricte égalité, jusqu’à la dernière goutte de buée ».

Le bateau est un radeau pour les naufragés du monde et arrive le moment où « Des mains m’ont saisi, douaniers du Nord, gants en plastique et masque sur la bouche. Ils séparent les morts des vivants, voici la récolte de la mer, mille de nous enfermés dans un endroit pour cent. »

La voici donc la terre d’accueil, la terre qui concentre tous les rêves, mais ce n’est même pas encore la véritable terre, c’est une île, un enclos, « une île n’est pas une arrivée ».

« Surveillés par des gardiens, nous sommes coupables de voyages, », alors on en revient aux prières vers l’Orient, « leurs voix est le bruit des abeilles qui remercient les fleurs. »

Levain d’humanité pétri par la douleur,

Nous racontons les routes parcourues,

Des pas sur des millions de kilomètres finis face aux murs.

(…)

Nos enfants acrobates de voyage,

clowns, sorciers, petits soldats.

Ce sont eux, les enfants, qui portent ce qui reste de force et de courage, « ils se contentent même de rien (…). Ils brillent de sueur plus acharnés que nous, ce sont des buissons d’épines, la mort ne s’approche pas. »

Il n’y a donc nulle arrivée, nulle hospitalité, nul havre de paix.

Ils veulent nous renvoyer, ils demandent où j’étais avant

Quel lieu laissé derrière moi.

Je tourne le dos, c’est tout l’arrière qu’il me reste

(…)

Vous pouvez repousser, non pas ramener,

le départ n’est que cendre dispersée, nous sommes des allers simples.

Car ils ne sont pas venus pour prendre mais pour offrir, pour s’offrir corps et âme, chair à travail, boucs émissaires.

Vous êtes le cou de la planète, la tête coiffée,

le nez délicat, sommet de sable de l’humanité.

Nous sommes les pieds en marche pour vous rejoindre,

nous soutiendrons votre corps, tout frais de nos forces.

Avec la ténacité, l’obstination du désespoir, ils sont les sacrifices humains de notre époque qui se croit au-dessus de ça.

L’un de nous a dit au nom de tous :

D’accord, je meurs, mais dans trois jours je ressuscite et je reviens. »

Après un texte d’une telle force, d’une beauté époustouflante à la hauteur du courage et des souffrances, pourtant innommables, que peuvent endurer celles et ceux que l’on appelle jamais par leur noms, car ce sont les anonymes, les sans-papier, les clandestines et clandestins de la terre, il est sans doute plus difficile d’apprécier à leur juste valeur les textes qui suivent dans la seconde partie de ce livre. Une partie divisée en Quatre quartiers avec des poèmes très diversifiés, qu’Erri de Luca présente comme des feuilles qui seraient le pays où il a « essayé d’habiter ». Dans le Quartier des pas reclus, il s’agit principalement de poèmes destinés à ce que l’on n’oublie pas ce qui ne doit pas être oublié, avec un hommage au prisonnier Ante Zemjlar, ce poète yougoslave qui au début des années cinquante, passa cinq ans « sur l’Île Nue à casser des pierres blanches et les jeter ensuite dans la mer, dans l’Adriatique, car la peine est pure, sans valeur pratique, et la mer ne se remplira pas. L'Île Nue, Goli Otok, la plus terrible des colonies pénitentiaires sous Tito. On notera aussi l’hommage aux Tsiganes d’Europe partis en fumée dans les camps de haute Silésie, ainsi qu’à d’autres prisonniers de différentes périodes comme Vincenzo Andraous, Paolo Persichetti, extradé en 2002 et condamnée à 22 ans de prison pour sa participation aux luttes des années de plomb, mais aussi au poète bosniaque Izet Sarajlic, mort en 2002, qui a vécu le siège de Sarajevo et bien d‘autres poèmes encore, évoquant aussi bien la seconde guerre mondiale que celle des Balkans.

Dans le Quartier d’histoires naturelles, Erri de Luca rend hommage aux mineurs du charbon, Courrière, Pas de Calais, 1906 et à la nature.

Dans le Quartier de l’amour sidéré, ce sont des poèmes d’amour ou à propos d’amour, un hommage à la Femme.

Et enfin, dans le Quartier du dernier temps, le poème se fait plus métaphysique, pour « serrer dans la bouche un psaume comme les dents du chien sur un os », et un hommage à la simplicité, à l’humilité, à ces valeurs qui font l’homme vrai, humain, « Vis en déserteur d’une guerre, proclame les vaincus non pas le vainqueur, trinque à l’insurrection des cibles », l’humain dans toute sa beauté mais aussi dans sa fragilité, sa chute, « ce soir parmi nous moi j’aime l’ivrogne qui perd le chemin de sa maison ».

On peut percevoir aussi un hommage à l’utopie dans le plus beau et véritable sens du terme, comme le présentait Théodore Monod,"L'utopie ne signifie pas l'irréalisable, mais l'irréalisé.".

Cela prend un ton prophétique dans le poème « Après ».

« L’humanité sera rare, métisse, bohémienne

Et elle ira à pied. Elle aura pour butin la vie

La plus grande richesse à transmettre ses fils. »

Quelques poèmes épars encore, dans une dernière partie nommée L’hôte impénitent qui semble avoir été rajoutée au tout dernier moment, où l’on peut croiser aussi bien Chaplin que Guevara. C’est donc aussi toute une époque que l’on revisite à travers ces textes, d’un auteur sans doute aussi volubile que talentueux.

Erri de Luca, né à Naples en 1950, est l’un des écrivains italiens les plus lus dans le monde. Il vit à la campagne, près de Rome.

Erri de Luca, né à Naples en 1950, est l’un des écrivains italiens les plus lus dans le monde. Il vit à la campagne, près de Rome.

Bashō – Seigneur Ermite – L’intégrale des haïkus. Edition bilingue par Makoto Kemmoku & Dominique Chipot. Edition de La Table Ronde -Mars 2012. ISBN 978-2-7103-6915-8 - 480 pages - 25 €

Quel bel objet déjà ! Un écrin à la hauteur du contenu, la couverture est d’un vert qui fait aussitôt penser au jade, ce même vert se retrouve à l’intérieur pour le texte en version japonaise. Ce livre, dédié aux victimes et sinistrés du grand tremblement de terre du Tōhoku, région que Bashō a visité lors de ses voyages, s’ouvre sur une note concernant la traduction. Elle commence ainsi, ce qui résume bien le propos, « Traduire c’est trahir » et expose les difficultés auxquelles ont été confrontés les traducteurs et donc leurs partis-pris. Ensuite, une introduction aborde en un tour rapide, mais instructif, l’histoire de la poésie japonaise, suivie d’une biographie détaillée de Bashō, illustrée par quelques haïkus. Indispensable pour la compréhension de son œuvre. Nous entrons alors dans la chair même de l’ouvrage : l’intégrale des haïkus du maître en la matière, souvent précédé par des avant-propos de Bashō lui-même, classés par ordre chronologique.

Le premier est daté de 1663 :

La lune pour guide –

restez donc un peu avec nous

dans cette auberge !

Bashō ne s’appelle pas encore ainsi, il a vingt ans (en tenant compte, comme l’ont fait les traducteurs, de l’ancien principe japonais en vigueur jusqu’aux environs de 1945, qui voulait qu’un enfant ait un an le jour de sa naissance), il se prénomme Munefusa depuis peu (car ce fils de petit samouraï, et travailleur de la terre en tant de paix, est d’abord né sous le nom de Kinsaku). Son père étant décédé, il est depuis un an au service d’un fils de châtelain de deux ans son ainé, qui par amitié l’a invité à l’accompagner dans ses études, dont celle des premiers rudiments du haïkaï. Munefusa a alors pris le pseudonyme de Sōbō. En 1664, un premier hokku de Sōbō est publié dans un recueil de l’école Teimon, inestimable honneur pour un si jeune poète :

Très vieux cerisier en fleur –

cette femme bien conservée

aimerait aussi refleurir

La mort prématuré de son ami en 1666, l’oblige à quitter le clan. On sait peu de choses de cette période sauf le fait qu’il a probablement épousé une bonzesse, Jutei, qu’il continue à écrire de la poésie et qu’il est présent dans plusieurs anthologies, et ainsi sa réputation commence à se faire.

Les gens pauvres

peuvent voir aussi les esprits

dans les fleurs de chardon-ogre

Le goût pour la contemplation est là, ainsi que l’appel au voyage.

Distrait

par la fleur de calebasse

longtemps

La lune des moissons

si claires ce soir…

vivre n’importe où

Fleur, lune, des éléments récurrents dans la poésie traditionnelle japonaise, comme les saisons et d’autres éléments de la nature. Déjà on sent aussi chez lui une aspiration à la solitude, il fuit les mondanités.

Trop de fêtards

pour admirer les fleurs

à Hatsuse

En 1672, il s’installe à Edo (aujourd’hui Tôkyô), où il devient fonctionnaire tout en continuant la poésie.

Enchanté par la valériane

comme par une belle femme,

perdant patience, je l’ai cassée

De 1672 à 1675, il côtoie différentes écoles, celle de ses débuts, l’école de Teimon, qui influençait la poésie à Kyoto, mais aussi celle de Danrin (la Forêt des bavardages), plus libre, venue d’Osaka, et qui a supplanté le Teimon à Edo. C’est d’ailleurs Bashō qui mettra un terme au conflit entre les deux écoles, en élevant le haïkaï (moins raffiné que le renga – art poétique très ancien autorisé seulement pour l’élite à la Cour) au rang de véritable poème.

La maison bourgeoise,

pour quêter le médecin

elle envoie un cheval !

Bashō se retrouve écartelé entre une carrière de fonctionnaire et le désir de se livrer tout entier à la poésie. Certains de ses nombreux admirateurs sont fortunés et peuvent lui permettre donc de lâcher sa carrière sans trop se soucier de problèmes d’argent, problèmes dont il ne se soucie guère de toute façon. Il est naturellement plus attiré par le spirituel que le matériel, ce qui a d’ailleurs donné à croire à ceux qui, plus tard, ont étudié sa vie, qu’il avait été moine, alors que son sacerdoce était uniquement littéraire.

C’est en 1675 qu’il change de pseudonyme en prenant celui de Tosei.

Contemplant la lune près des montagnes,

elle est rarement si claire

vue d’Edo, polluée

En 1680, il a 37 ans, il abandonne son métier de fonctionnaire pour ne vivre que de son art et il créé sa propre école, le Shōmon (l’École de l’authenticité) dont l’enseignement se base sur la profondeur spirituelle et la subtilité esthétique. La même année, un de ses disciples, riche marchand, lui offre un ermitage dans les faubourgs de Fukagawa, une ville de la banlieue d’Edo. Un lieu parfait pour le poète, peu à l’aise avec sa notoriété grandissante et son aisance financière, et qui commençait à se tourner vers le zen.

Nuit sous les fleurs –

ascète raffiné à l’excès

je me surnomme « Seigneur ermite »

Un an plus tard, un autre disciple lui offre un bananier et l’ermitage est baptisé bashō-an, l’ermitage au bananier. C’est ainsi que vient le nom de plume par lequel il sera immortalisé : Bashō, le Maître « bananier ».

Violent typhon dans les feuilles de bananier –

toute la nuit le rythme de la pluie

dans la cuvette

En1682, l’incendie qui détruit Edo n’épargne pas le monastère, le temps que ses disciples le reconstruisent, Bashō entame le premier d’une longue série de voyages spirituels et poétiques, mais ce n’est que deux ans plus tard qu’il commencera à noter ses impressions dans des journaux.

N’oublie pas mon haïku

Dans la fraîcheur du col

de Sayo no Nakayama

Voyager lui permet de se recueillir sur des lieux célébrés par ses prédécesseurs poètes, retrouver sa famille, des amis et ses disciples, mais avant tout à se frotter à l’impermanence, en risquant ses os sur les routes, pour peaufiner son art, comme l’indique le titre de son carnet de voyage à Ueno : Journal d’un voyageur résigné à y laisser ses os. Bashō a une santé fragile, il souffre de maladies chroniques et de plus les routes à cette époque sont peu sûres, il y a là un véritable défi d’aventurier, mais il faut voir dans ce choix, une dimension tout à fait initiatique au sens spirituel.

Le vent me transperce

résigné à y laisser mes os

je pars en voyage

Son regard sur le monde, contemplatif bien-sûr, est aussi empreint de compassion :

Poètes émus par les cris des singes

Entendez-vous l’enfant abandonné

Dans le vent d’automne ?

Et non dénué d’humour :

Les nuages défilent -

Un chien qui pisse partout

cette averse d ‘hiver.

Après le voyage à Ueno, il reste deux ans sédentaire à l’ermitage reconstruit, ce sera sa période la plus longue sans voyager. Il se consacre à l’enseignement de son art et à une perpétuelle recherche pour l’améliorer. Il lui arrive cependant souvent de souffrir de la solitude.

Lune et neige

mes seuls compagnons de l’année –

Fin de l’année

C’est durant cette période, en 1686, qu’il publie son poème sans doute le plus célèbre :

Vieil étang -

Une reinette y plongeant,

chuchotis de l’eau

En 1687, il reprend la route. Son amour de la nature est de plus en plus présent dans son art mais aussi un intérêt pour l’esthétisme du Furyu, un idéal artistique du moyen-âge. Cette année là, il écrit aussi des haïkus où il se décrit lui-même :

Cheveux longs

et visage pâle -

La pluie de juin

Soleil d’hiver

je suis une ombre gelée

sur son cheval

Il serait trop long de détailler encore sa biographie, mais à la lecture de ces haïkus, on apprend beaucoup sur la vie, les traditions, les mœurs de l’époque, y compris la nourriture et les tenues vestimentaires. 973 notes indispensables en fin d’ouvrage permettent d’approfondir la compréhension de ces haïkus, de percevoir leur subtilité et de tout ce qu’ils évoquent du quotidien de cette époque.

Bashō ne cessera plus de voyager, malgré les maladies, de ville en ville, de temples bouddhistes en sanctuaire shintoïstes. Souvent il rédigera un haïku à la mémoire d’un(e) défunt(e).

Ces carnets de voyages sont un hymne permanent à la « beauté émouvante et mélancolique des choses » (awaresa ou encore mono no aware).

La bise semble

aiguiser les rocs

entre les cèdres

Le voyageur toujours en mouvement tend vers l’équilibre entre vide et profusion, au rythme de l’alternance des saisons.

Saumon séché

et maigreur du bonze vagabond

dans les grands froids

La lune, la pluie, le froid, les fleurs, le vent, habitent une majorité de poèmes et les maladies qui l’affectent, Bashō les efface d’un seul haïku :

De toute façon

il ne m’est rien arrivé –

Herbes de pampas fanées sous la neige

Il a alors 48 ans. Il mourra sur la route, à Osaka, en 1694 à l’âge de 51 ans, laissant pour ultime consigne à ses disciples :

« La fleur du haïkaï est dans la nouveauté »

Il est reconnu comme étant le père du haïku et le plus grand poète du genre, mais suite à un délitement de son école après sa mort, c’est le peintre et poète Buson (1716-1788), qui cinquante ans plus tard, redonnera son blason au Maître.

Les traducteurs :

Dominique Chipot. Haïjin français, auteur du guide d'écriture Haïkudo, la voie du haïku (Ed. David et Tire-Veilles 2011), il est cofondateur de Gong, la première revue francophone de haïku, et fondateur de l'Association pour la promotion du haïku francophone. Fondateur de l'association pour la promotion du haïku (www.100pour100haiku.fr)), il anime des conférences, des ateliers, des expositions et dirige Ploc! la lettre du haïku.

Makoto Kemmoku est membre de la revue de haïku Ashibi (Azalée) et traducteur en japonais de plusieurs livres, entre autre, Le Roman de la rose. Il a publié avec Dominique Chipot deux autres ouvrages, en plus de celui–ci : Du rouge aux lèvres. Haïjins japonaises (La Table Ronde, 2008 et Points 2010) et La lune et moi. Haïkus contemporains (Points 2011).

Eaux promises de Porfirio Mamani-Macedo- Traduit de l’espagnol par Max Alhau – Edilivre 2011 – 44 pages – 10 €

Mon vieux visage amoureux continuera d’être orphelin de tout, quelque part où personne ne se souviendra de lui. (…) Maintenant, je cherche seulement un visage dans la neige, un signe, une étreinte pour apaiser l’hiver de mon être.

Ainsi débute Eaux Promises de Porfirio Mamani-Macedo.

Exil, errance, solitude, boue, poussières, vent, fleuve, rêve et mémoire, et comme une marche forcée qui n’arrivera jamais nulle part, car nulle issue possible à la douleur et à la perte imposée par l’exil.

Le premier recueil de Porfirio Mamani-Macedo que j’ai lu il y a quelques années, lorsque j‘avais publié Porfirio dans la revue Nouveaux Délits (n°5, mai 2004), c’était Voix au-delà des frontières, dans lequel il raconte son arrivée en Espagne, après avoir quitté le Pérou, et cette terrible et double peine de celui qui est à la fois l’étranger en territoire inconnu et l’exilé d’un pays aimé mais désormais interdit. Dans Eaux Promises, Porfirio reprend ce thème si important de son vécu, toute la douleur associée et se fait porte-voix de cette condition d’exilé, errant, clandestin, fuyard, de tout temps et de partout. Ode universelle à ceux, toujours plus nombreux, qui ne sont sur cette terre plus que des ombres en transit.

Seules tes traces diront que tu es passé

Je retrouve dans ce recueil cette belle voix, amoureuse de beauté et de fraternité, hantée par la déchirure et une immense solitude.

Combien nous désirons la pluie en chemin, combien nous cherchons l’amour, seuls, parmi les heures interminables lorsque nous traversons un pont, un parc, une montagne pour voir ce qu’il y a de l’autre côté !

Cette douce voix d’homme qui implore que cesse enfin la violence.

La parole, pas la guerre. La voix, pas les armes. Plus de bruit, mon âme est brisée. Plus de chemins à travers les montagnes de la haine et de la douleur.

Porfirio Mamani-Macedo nous renvoie l’écho de ce vide vertigineux qu’est celui de l’errance, le désert sans consolation du déracinement et la si frêle béquille de l’espoir.

Faisant route vers des terres inconnues, des hommes et des femmes, malheureux, vieux, malades, doivent encore marcher attendant le soir ou l’aube qui les sauvera.

Arrachés à leur vie comme des pierres par un fleuve en furie, il leur faut marcher, marcher toujours, fuir l’intolérable, l’injustifiable, l’atroce.

Que n’éclate plus, ô mon dieu, le feu dans la chair, que l’on n’entende plus le bruit d’un homme tombant, le corps criblé.

(…)

Que d’enfants sans lumière sur les chemins ! Que de cadavres serrés dans la terre comme une boue maudite ! O vent, éloigne ce siècle en ruine rempli de honte et de folie !

Il faut marcher encore et encore, hommes, femmes, enfants, jetés hors de leur foyer, de leur pays, poussés sur les routes, broyés contre les frontières, dispersés dans les brumes de contrées où ils ne sont pas les bienvenus, les yeux emplis de peur et le cœur en miettes.

Sur le chemin glissant et étroit, ombre après ombre, s’avancent les pas des exilés.

(…)

Etire ton cou, cygne enchaîné, pour voir ceux qui s’éloignent. Le chemin qu’ils suivent ne les conduits vers aucune porte.

(…)

Que te dire, cloche ancienne, en ce soir de printemps, car ce ne sont pas des ombres qui passent mais des plaies ouvertes qui cheminent ; ce sont des rêves brisés que les vents obscurs soufflent.

Et Porfirio Mamani-Macedo aussi, continue à marcher et à maintenir vive la mémoire, à ressasser, car il le faut, le souvenir.

Qu’elle est loin la mer que je ne vois pas ! Qu’elle est loin la vieille montagne où je suis allé m’asseoir après un après-midi interminable ! Qu’elles sont loin ces aubes sans mère, sans fruit, sans café !

(…)

Quelque part je resterai, vieille montagne. Toi qui m’as vu franchir la frontière comme le vent entre la pluie, préserve mon silence dans un bois.

Car le souvenir, aussi douloureux soit-il, ne doit pas s’effacer, car à l’auteur comme à tous les exilés, la mémoire est tout ce qui leur reste, le souvenir, leur seul et unique bagage.

Tu avances, absorbé, silencieux, tu te consumes jour après jour. Tous les tiens ne vont pas avec toi. Peut-être un jour les rencontreras-tu, peut-être un jour te rencontreront-ils, peut-être ne vous rencontrerez-vous jamais.

Et Porfirio Mamani-Macedo marche et mâche le chagrin et l’indéfectible solitude.

Les pas gris que je fais et qui m’attendent, rue après rue, sont des épines qui emmêlent mon âme.

(…)

Car malgré l‘appel des Eaux Promises,

Il n’y a pas de rivages sur cette mer que je traverse. Toute parole prend l’eau et tout écho s’éloigne avec les vents. Il pleut des souvenirs oubliés, des chemins que l’on ne parcourra plus, des paysages dont mes yeux noirs ne pourront plus jouir.

Nulle issue à l’errant sinon de marcher encore et encore et la boucle incessamment est bouclée autour du cou de l’espoir.

Un spectre m’arrête derrière chaque porte. Là, j’attends encore que tu sortes ou que tu arrives, voix humaine, pour consoler mon âme.

Porfirio MAMANI MACEDO est né à Arequipa (Pérou) en 1963. Docteur es lettres à la Sorbonne Nouvelle. Il a obtenu son diplôme d’avocat à l’Université Catholique Santa María, et a fait ses études de Lettres à l’Université Nationale de San Agustin (Arequipa).

Porfirio MAMANI MACEDO est né à Arequipa (Pérou) en 1963. Docteur es lettres à la Sorbonne Nouvelle. Il a obtenu son diplôme d’avocat à l’Université Catholique Santa María, et a fait ses études de Lettres à l’Université Nationale de San Agustin (Arequipa).

Ses blogs :

http://porfiriomamanimacedo.blogspot.com/ et http://letrasdeporfirio.blogspot.com/

Bibliographie :

La Luz del camino. (poésie) Lima, Hipocampo Editores, 2010.

Tres poéticas entre la guerra civil española y el exilio (essai): Miguel Hernández, Rafael Alberti, Max Aub. Lima, Fondo Editorial de la Universidad Mayor de San Marcos, 2009

Lluvia después de mi caída y un Requien para Darfur, (poésie) Lima, Hipocampo Editores, 2008.

La sociedad peruana en la obra de José María Arguedas (essai), Lima, Fondo Editorial de la Universidad Mayor de San Marcos, 2007

Représentation de la société péruvienne au XXème siècle dans l'œuvre de Julio Ramón Ribeyro. (essai)Paris, Editions L'Harmattan, 2007

Avant de dormir,(nouvelles) L’Harmattan 2006.

Poème à une étrangère. (poésie) Editinter, 2005.

Un été en voix haute, (poésie) Trident neuf, 2004.

Voix au delà des frontières, (poésie) L'Harmattan 2003.

Flora Tristan : La paria et la femme étrangère dans son œuvre, (essai) Editions L'Harmattan, 2003.

Voix sur les rives d'un fleuve, (poésie) Editions Editinter, Paris, 2002.

Le Jardin et l'oubli, (roman) Editions L'Harmattan, Paris 2001.

Au-delà du jour, (poèmes en prose) Editions Editinter, Paris 2000.

Début de la promenade, (poésie) Editions Encres Vives, France.

Les Vigies (nouvelles) Editions L’Harmattan, Paris 1997.

Dimanche, (récit) Editions Barde la Lézarde, Paris 1995.

Ecos de la Memoria, (poésie) Editions Haravi, Lima, Pérou 1988.

Notes de CATHY GARCIA

Jean-Baptiste Del Amo, de son vrai nom Jean-Baptiste Garcia, est un écrivain français, né à Toulouse le 25 novembre 1981), vivant à Montpellier. Le nom "Del Amo" est celui de sa grand-mère, l'auteur ayant été encouragé à changer de nom par son éditeur, Gallimard publiant au même moment un roman d'un autre auteur originaire de Toulouse et portant le même nom (Tristan Garcia, "La meilleure part des hommes"). En 2006, il reçoit le Prix du jeune écrivain pour sa nouvelle Ne rien faire, écrite à partir de son expérience de quelques mois au sein d'une association de lutte contre le VIH en Afrique. Ce texte court, qui se déroule en Afrique le jour de la mort d'un nourrisson, est une fiction autour du silence, du non-dit et de l’apparente inaction. Fin août 2008, son premier roman, Une Éducation libertine, paraît dans la collection "blanche" chez Gallimard. Il est favorablement accueilli par la critique et reçoit le Prix Laurent-Bonelli Virgin-Lire, fin septembre 2008. L'auteur ramène sa technique à celle de Gustave Flaubert, relisant à haute voix ses phrases pour les affiner. C’est encore Flaubert et L'Éducation sentimentale qu’évoque le titre de ce premier roman, pourtant initialement intitulé Fressures. En mars 2009, Jean-Baptiste Del Amo se voit finalement attribuer la Bourse Goncourt du premier roman, à l'unanimité dès le premier tour de scrutin. Le 25 juin 2009, c'est au tour de l'Académie française de lui décerner le prix François Mauriac. Ont suivi Sel en 2010 et Pornographia en 2013, Règne animal est son quatrième roman.

Jean-Baptiste Del Amo, de son vrai nom Jean-Baptiste Garcia, est un écrivain français, né à Toulouse le 25 novembre 1981), vivant à Montpellier. Le nom "Del Amo" est celui de sa grand-mère, l'auteur ayant été encouragé à changer de nom par son éditeur, Gallimard publiant au même moment un roman d'un autre auteur originaire de Toulouse et portant le même nom (Tristan Garcia, "La meilleure part des hommes"). En 2006, il reçoit le Prix du jeune écrivain pour sa nouvelle Ne rien faire, écrite à partir de son expérience de quelques mois au sein d'une association de lutte contre le VIH en Afrique. Ce texte court, qui se déroule en Afrique le jour de la mort d'un nourrisson, est une fiction autour du silence, du non-dit et de l’apparente inaction. Fin août 2008, son premier roman, Une Éducation libertine, paraît dans la collection "blanche" chez Gallimard. Il est favorablement accueilli par la critique et reçoit le Prix Laurent-Bonelli Virgin-Lire, fin septembre 2008. L'auteur ramène sa technique à celle de Gustave Flaubert, relisant à haute voix ses phrases pour les affiner. C’est encore Flaubert et L'Éducation sentimentale qu’évoque le titre de ce premier roman, pourtant initialement intitulé Fressures. En mars 2009, Jean-Baptiste Del Amo se voit finalement attribuer la Bourse Goncourt du premier roman, à l'unanimité dès le premier tour de scrutin. Le 25 juin 2009, c'est au tour de l'Académie française de lui décerner le prix François Mauriac. Ont suivi Sel en 2010 et Pornographia en 2013, Règne animal est son quatrième roman.

André Bouchard

André Bouchard

Samaël Steiner

Samaël Steiner

Marie-Françoise Colombani est éditorialiste à

Marie-Françoise Colombani est éditorialiste à  Né en 1981, Damien Roudeau, originaire de Montreuil, dessinateur au profil atypique, diplômé en arts appliqués (école Estienne) et titulaire d'une maîtrise d'arts plastiques, est un « globetrottoir », un « reporter graphique ». Pourtant pas vraiment l'âme d'un grand voyageur, il réalise qu'on peut partir pour des territoires inexplorés, en prenant simplement le temps de s'arrêter au coin de sa rue. Il choisit dès lors de vivre en immersion, pour mieux les comprendre, dans des mondes présumés clos, ou nécessitant une initiation (tribus électroniques, communautés Emmaüs, groupes de sans logis, usagers de drogues, squatters...). Portraits Cachés, une relecture de la loi contre les exclusions (prix du jury Grands Reportages 2002). Quand il ne tient plus à sa table à dessin, il réalise des reportages dessinés ou en BD pour l’édition, la presse (Le Monde, Casemate, Mag de la Seine Saint Denis), les associations (Aides, Médecins du Monde, Asud, AFR...) ou dans le cadre de résidences. Il est notamment associé au collectif Argos, rassemblement de dix rédacteurs et photographes engagés dans le journalisme documentaire.

Né en 1981, Damien Roudeau, originaire de Montreuil, dessinateur au profil atypique, diplômé en arts appliqués (école Estienne) et titulaire d'une maîtrise d'arts plastiques, est un « globetrottoir », un « reporter graphique ». Pourtant pas vraiment l'âme d'un grand voyageur, il réalise qu'on peut partir pour des territoires inexplorés, en prenant simplement le temps de s'arrêter au coin de sa rue. Il choisit dès lors de vivre en immersion, pour mieux les comprendre, dans des mondes présumés clos, ou nécessitant une initiation (tribus électroniques, communautés Emmaüs, groupes de sans logis, usagers de drogues, squatters...). Portraits Cachés, une relecture de la loi contre les exclusions (prix du jury Grands Reportages 2002). Quand il ne tient plus à sa table à dessin, il réalise des reportages dessinés ou en BD pour l’édition, la presse (Le Monde, Casemate, Mag de la Seine Saint Denis), les associations (Aides, Médecins du Monde, Asud, AFR...) ou dans le cadre de résidences. Il est notamment associé au collectif Argos, rassemblement de dix rédacteurs et photographes engagés dans le journalisme documentaire.

Isabelle Stibbe est née à Paris en 1974. Après des débuts dans le droit international, elle est responsable des publications à la Comédie-Française puis au Grand Palais, critique d’opéra… Actuellement secrétaire générale de l’Athénée Théâtre Louis-Jouvet, elle enseigne également à l’Institut d’études théâtrales de l’Université Paris-III. Elle a publié Bérénice 34-44, son premier roman, chez le même éditeur en 2013.

Isabelle Stibbe est née à Paris en 1974. Après des débuts dans le droit international, elle est responsable des publications à la Comédie-Française puis au Grand Palais, critique d’opéra… Actuellement secrétaire générale de l’Athénée Théâtre Louis-Jouvet, elle enseigne également à l’Institut d’études théâtrales de l’Université Paris-III. Elle a publié Bérénice 34-44, son premier roman, chez le même éditeur en 2013.

Christian Saint-Paul, est un poète véritablement passionné de poésie, de la poésie qui met l’humain et la relation à l’autre au premier plan. Il anime depuis plus de 25 ans l’émission, « Les Poètes » (le jeudi de 20h30 à 21h) sur Radio Occitanie (98.3 Mhz) avec son compère Claude Bretin et de nombreuses émissions ont été consacrées à la poésie du monde. On peut les réécouter ici :

Christian Saint-Paul, est un poète véritablement passionné de poésie, de la poésie qui met l’humain et la relation à l’autre au premier plan. Il anime depuis plus de 25 ans l’émission, « Les Poètes » (le jeudi de 20h30 à 21h) sur Radio Occitanie (98.3 Mhz) avec son compère Claude Bretin et de nombreuses émissions ont été consacrées à la poésie du monde. On peut les réécouter ici :

Le mémo d’Amiens

Le mémo d’Amiens

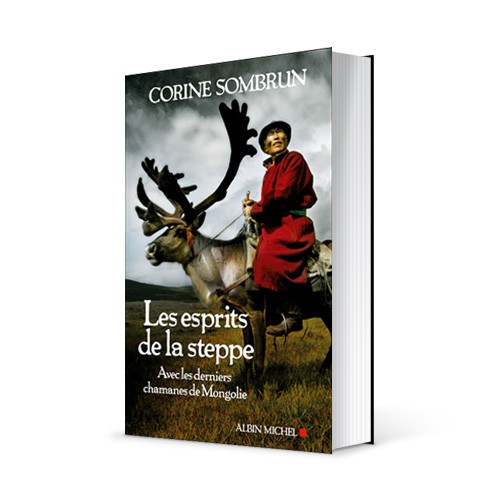

Corine Sombrun passe son enfance en Afrique à Ouagadougou (Burkina Faso). De retour en France elle se consacre à des études de Musicologie, piano et composition. Lauréate de concours nationaux et internationaux, elle obtient une bourse de l’Office Franco Québécois pour la Jeunesse et part à Montréal, étudier auprès de performers multimédia et de compositeurs. En 1999 elle s’installe à Londres, où elle travaille comme pianiste et compositrice :

Corine Sombrun passe son enfance en Afrique à Ouagadougou (Burkina Faso). De retour en France elle se consacre à des études de Musicologie, piano et composition. Lauréate de concours nationaux et internationaux, elle obtient une bourse de l’Office Franco Québécois pour la Jeunesse et part à Montréal, étudier auprès de performers multimédia et de compositeurs. En 1999 elle s’installe à Londres, où elle travaille comme pianiste et compositrice :

©photo de Bénédicte Mercier

©photo de Bénédicte Mercier

Erri de Luca, né à Naples en 1950, est l’un des écrivains italiens les plus lus dans le monde. Il vit à la campagne, près de Rome.

Erri de Luca, né à Naples en 1950, est l’un des écrivains italiens les plus lus dans le monde. Il vit à la campagne, près de Rome.

Porfirio MAMANI MACEDO est né à Arequipa (Pérou) en 1963. Docteur es lettres à la Sorbonne Nouvelle. Il a obtenu son diplôme d’avocat à l’Université Catholique Santa María, et a fait ses études de Lettres à l’Université Nationale de San Agustin (Arequipa).

Porfirio MAMANI MACEDO est né à Arequipa (Pérou) en 1963. Docteur es lettres à la Sorbonne Nouvelle. Il a obtenu son diplôme d’avocat à l’Université Catholique Santa María, et a fait ses études de Lettres à l’Université Nationale de San Agustin (Arequipa).

1 artiste

1 artiste

1 livre

1 livre 1 recueil

1 recueil 1

1  2002 : Woven Hand

2002 : Woven Hand

2006 : Mosaic

2006 : Mosaic

1 roman

1 roman 1 chanteuse

1 chanteuse  je citerai tout particulièrement Naked Spirit, 1998,

je citerai tout particulièrement Naked Spirit, 1998,  qui porte bien son nom,

qui porte bien son nom,

chanté en trois langues, le russe, l’anglais et la langue de Tuva, enregistré en Italie avec la participation de nombreux musiciens italiens et internationaux. Et toujours ce savant et surprenant métissage du traditionnel et de l’avant-garde.

chanté en trois langues, le russe, l’anglais et la langue de Tuva, enregistré en Italie avec la participation de nombreux musiciens italiens et internationaux. Et toujours ce savant et surprenant métissage du traditionnel et de l’avant-garde.

1 RECUEIL

1 RECUEIL  1 ROMAN

1 ROMAN 1 RÉALISATEUR

1 RÉALISATEUR et Thirst

et Thirst  (il y a aussi Je suis un cyborg mais que je n’ai pas – encore - vu).

(il y a aussi Je suis un cyborg mais que je n’ai pas – encore - vu).

et Secret Sunshine (et Poetry qui vient de sortir et que j’ai hâte de voir, par contre son Perpermint Candy, pas aimé du tout).

et Secret Sunshine (et Poetry qui vient de sortir et que j’ai hâte de voir, par contre son Perpermint Candy, pas aimé du tout).

De Lee Jung-hyang, Jiburo, à voir en famille, sur le choc des générations, un magnifique et très émouvant hommage aux grand-mères.

De Lee Jung-hyang, Jiburo, à voir en famille, sur le choc des générations, un magnifique et très émouvant hommage aux grand-mères.  De Yim Phil-Sung, le glacial et très prenant Antarctic Journal

De Yim Phil-Sung, le glacial et très prenant Antarctic Journal

De Kwak Jae-young, Windstruck, drôle et touchant

De Kwak Jae-young, Windstruck, drôle et touchant