La ballata del Fantozzi - Paolo Villaggio

BALLATA DEGLI INESISTENTI

Potrei tentare di narrarvi

al suono della mia tastiera

come Baasima morì di lebbra

senza mai raggiunger la frontiera,

o come l’armeno Méroujan

sotto uno sventolio di mezzelune

sentì svanire l’aria dai suoi occhi

buttati via in una fossa comune;

Charlee, che travasata a Brisbane

in cerca di un mondo migliore,

concluse il viaggio

dentro le fauci di un alligatore,

o Aurélio, chiamato Bruna

che dopo otto mesi d’ospedale

morì di aidiesse contratto

a battere su una tangenziale.

Nessuno si ricorderà di Yehoudith,

delle sue labbra rosse carminio,

finite a bere veleni tossici

in un campo di sterminio,

o di Eerikki, dalla barba rossa, che,

sconfitto dalla smania di navigare,

dorme, raschiato dalle orche,

sui fondi d’un qualche mare;

la testa di Sandrine, duchessa

di Borgogna, udì rumor di festa

cadendo dalla lama d’una ghigliottina

in una cesta,

e Daisuke, moderno samurai,

del motore d’un aereo contava i giri

trasumanando un gesto da kamikaze

in harakiri.

Potrei starvi a raccontare

nell’afa d’una notte d’estate

come Iris ed Anthia, bimbe spartane

dacché deformi furono abbandonate,

o come Deendayal schiattò di stenti

imputabile dell’unico reato

di vivere una vita da intoccabile

senza mai essersi ribellato;

Ituha, ragazza indiana,

che, minacciata da un coltello,

finì a danzare con Manitou

nelle anticamere di un bordello,

e Luther, nato nel Lancashire,

che, liberato dal mestiere d’accattone,

fu messo a morire da sua maestà britannica

nelle miniere di carbone.

Chi si ricorderà di Itzayana,

e della sua famiglia massacrata

in un villaggio ai margini del Messico

dall’esercito di Carranza in ritirata,

e chi di Idris, africano ribelle,

tramortito dallo shock e dalle ustioni

mentre, indomito al dominio coloniale,

cercava di rubare un camion di munizioni;

Shahdi, volò alta nel cielo

sulle aste della verde rivoluzione,

atterrando a Teheran, le ali dilaniate

da un colpo di cannone,

e Tikhomir, muratore ceceno,

che rovinò tra i volti indifferenti

a terra dal tetto del Mausoleo

di Lenin, senza commenti.

Questi miei oggetti di racconto

fratti a frammenti di inesistenza

trasmettano suoni distanti

di resistenza.

[Scarti di magazzino, 2013]

*

BALLADE DES INEXISTANTS

Je pourrais tenter de vous conter

au son de mon clavier

comment Baasima mourut de la lèpre

sans jamais atteindre la frontière,

ou comment l’arménien Méroujan

sous un flottement de demi-lunes

sentit s’évanouir l’air de ses yeux

jetés dans une fosse commune;

Charlee, qui transvasée à Brisbane

en quête d’un monde meilleur,

conclut le voyage

dans la gueule d’un alligator,

ou Aurélio, nommée Bruna

qui après huit mois d’hôpital

mourut de sidaïe contractée

après s’être battu sur un périphérique.

Personne ne se rappellera Yehoudith,

ses lèvres rouges carmin,

effacées à boire des poisons toxiques

dans un camp d’extermination,

ou Eerikki, à la barbe rouge,

vaincu par l’agitation des flots,

qui dort, récuré par les orques,

sur les fonds de quelque mer;

la tête de Sandrine, duchesse

de Bourgogne entendit la rumeur de la fête

en tombant de la lame d’une guillotine

dans un panier

et Daisuke, samurai moderne,

comptait les tours du moteur d’un avion

transcendant un geste de kamikaze en harakiri.

Je pourrais rester à raconter

dans la chaleur étouffante d’une nuit d’été

comment Iris et Anthia, enfants spartiates

difformes furent abandonnées,

ou comment Deendayal creva de privations

imputables au crime unique

de vivre une vie de paria

sans jamais s’être rebellé;

Ituha, fille indienne,

menacée d’un couteau,

qui finit par danser avec un Manitou

dans l’antichambre d’un bordel

et Luther, né dans le Lancashire

libéré du métier de mendiant,

et forcé de mourir par sa majesté britannique

dans les mines de charbon.

Qui se souviendra d’Itzayana,

et de sa famille massacrée

dans un village aux marges du Mexique

par l’armée de Carranza en retraite,

et quoi d’Idris, africain rebelle,

assommé de chocs et de brûlures

alors qu’indompté par la domination coloniale,

il tâchait de voler un camion de munitions;

Shahdi vola haut dans le ciel

au-dessus des hampes de la révolution verte,

atterrissant à Téhéran, les ailes déchiquetées

par un coup de canon,

et Tikhomir, maçon tchétchène,

s’abîma devant les visages indifférents

sur la terre du toit du Mausolée

de Lénine, sans commentaires.

Des objets de récit

fractures aux fragments d’inexistence

qui transmettent des sons lointains

de résistance.

[Déchets de magasin, 2013]

traduction de Pierre Lamarque

https://independent.academia.edu/IvanPozzoni

Née à Buenos Aires en 1952, Elsa Osorio est romancière, biographe, nouvelliste et scénariste pour le cinéma et la télévision. Elle a vécu à Paris et à Madrid, et réside actuellement à Buenos Aires. Elle a publié notamment de nombreuses œuvres en Argentine (

Née à Buenos Aires en 1952, Elsa Osorio est romancière, biographe, nouvelliste et scénariste pour le cinéma et la télévision. Elle a vécu à Paris et à Madrid, et réside actuellement à Buenos Aires. Elle a publié notamment de nombreuses œuvres en Argentine (

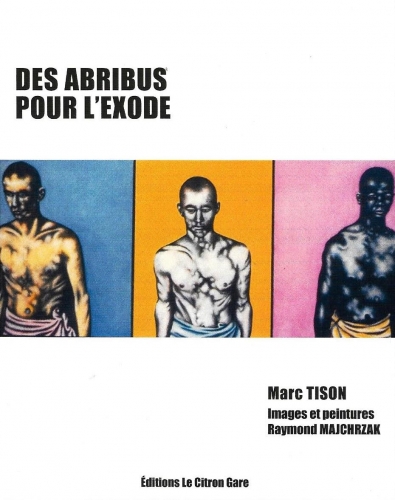

Marc Tison

Marc Tison