Nouveaux Délits n°59 - Pablo Gelgon

"Pisco" et "La poésie des choses simples", deux des textes & poèmes de Pablo Gelgon publiés dans ce numéro.

Lus par Cathy Garcia Canalès.

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

"Pisco" et "La poésie des choses simples", deux des textes & poèmes de Pablo Gelgon publiés dans ce numéro.

Lus par Cathy Garcia Canalès.

Trois des poèmes extraits de "Réalité dispersée" publiés dans ce numéro.

Lus par Cathy Garcia Canalès.

Trois "Fragments" du "Psychorama holographique" de Jean-Louis Millet, parmi les sept présentés dans ce numéro.

Lus par Cathy Garcia Canalès.

"L'entropie et la mort", un des poèmes de Benoit Arcadias publiés dans ce numéro.

Lu par Cathy Garcia Canalès.

publié le 31 janvier 2018 , par dans Accueil> Revue du mois

Pénélope Corps. Les gens naissent avec des trous dans le ventre… Un langage oralisé qui ne s’embarrasse des conventions ni des conformités ordinaires. S’il y a figures de style, ce n’est pas par jeu mais par nécessité, entre anaphores et répétitions. D’une façon générale, les poètes choisis ici par Cathy Garcia ne sont pas économes de mots et usent de vers proches de la phrase et de strophes voisines de la période. Les titres des textes résumeraient à eux seuls l’angle assez brut de sa poésie : L’humanité est un trou, Super 8, J’écris pas, On n’est pas meilleurs, Dimanche en décembre.

Le passé de Benoit Arcadias, ancien interné des hôpitaux, résonne dans ses textes. Lesquels racontent chaque fois des rencontres dans le métro ou le train. Des choses qui lui sont arrivées, mettant en scène au final hostilité ou déception.

Jean-Louis Millet propose 7 fragments d’un « psychorama holographique ». Il s’agit de listes assez longues de ce qu’on pourrait appeler des données à la fois abstraites et précises. Exemples pris presque au hasard : La valise éventrée des restes du quotidien d’une vie ou La croûte d’une banquise dans la fermentation d’un rêve ou encore, avec, pour le coup, une image L’ombre d’un pommier vivante au moindre souffle d’air Cette accumulation de traits, ayant pour point commun l’article défini, tend à rendre réel un univers hétéroclite et poétique. Ajoutons que ces listes sont seulement interrompues parfois par un Question/ réponse ou la réponse vient avant la question. Réponse : dans l’ombre de la lumière / Question : Où est la seule réalité ?

Marc Guimo est l’auteur du tout récent Polder (Co-collection Décharge/Gros textes) : Un début de réalité. Il donne ici des extraits d’un ensemble dans la prolongation intitulé : « Réalité dispersée ». On reste dans la même logique. Le problème du mur, c’est qu’il ne croit pas naturellement à la fenêtre. On est toujours à la limité de l’absurde et du fantastique. On est allé trop loin / En ne bougeant pas L’auteur n’est pas fixé sur la forme, passant facilement de l’aphorisme au long poème, avec ce vers final : Voulez-vous qu’on rajoute une musique d’ascenseur qui descend ?

Enfin Pablo Gelgon qui, en tant que charpentier, sait parler des « Mains qui voyagent » : Elles n’en finissent plus de saigner sur le beau bardage d’épicéa / On voudrait bien avoir des mains comme un pied de biche et soulever / Agripper sans avoir peur de rien suinter / On voudrait bien l’oublier l’écorchure / La bonne vieille croûtasse / La main finit par ajuster la manière…

Deux résonances critiques à propos de recueils de Walter Rhuhlmann et Murièle Modély et le tour est joué.

Illustrations d’Arnaud Martin : sensible à l’expressionnisme et au romantisme sombre du XIX° siècle et à la mélancolie sous toutes ses formes…

Rappel : On se procure le polder de Marc Guimo : Un début de réalité contre 6 €, à nos éditions (4 rue de la Boucherie - 89240 - Egleny). Paypal possible : ici.

MERCI à Jacques Morin !

Lien : http://www.dechargelarevue.com/Nouveaux-Delits-no-59.html

Deux des poèmes de Pénélope Corps publiés dans ce numéro. Lus par Cathy Garcia Canalès.

éditions du Cygne, novembre 2017

95 pages, 12 €.

« Tu écris des poèmes », écrit l’auteur, s’adressant à elle-même en usant de ce tu, ce tu qui résonne comme une affirmation ou une accusation, une violence ; aussi bien un silence épais qui vient boucher la sortie des mots qu’un débordement de mots pour recouvrir le silence. Le volcan revient souvent dans l’écriture de Murièle Modély, on pense bien-sûr à l’île de la Réunion, un volcan peut-être « vibrant et lumineux comme le mot racine| dissimulé dans ta première dent de lait ». Volcan métaphore aussi de ce qui couve dans les entrailles, sous la croûte du quotidien, ce qui brûle et déborde par la moindre fissure, tantôt montagne solide, muette et impassible, tantôt menace d’explosion quand le solide pris de fièvre intense se fait liquide, salive, sueur, sperme, cyprine, alors tout tremble et les mots dévalent « dans tous les sens| à bride abattue| jusqu’à respirer sur la table| l’odeur de langue coupée. »

Le poème sourd de l’intérieur, il vient dire quand dire est trop difficile, voire impossible. « Tu écris des poèmes| lorsque tu sens le réel se dérober| dès l’instant où personne ne te comprend| et vice et versa où tu ne comprends personne ». Alors le poème jaillit du cratère, du gouffre : « comme le poème, tu as un trou au milieu de la phrase ». Chez Murièle Modély, les poèmes suintent de ce trou, forment le corps du poète. « Tes poèmes sont n’importe quelle partie de ton corps| n’importe laquelle (…) sauf la tête. »

Le poème est l’hameçon — l’âme-son — au bout du fil, lancé à la mer des réseaux sociaux — à l’amer ? — où « le vers même minuscule » doit « s’ébrouer contre un dièse ». Et la poète du XXIe siècle pêche des émoticônes, elle n’écrit plus, elle tapote, elle a mal au clavier, mais reste « la danse des canines| leurs morsures affairées dans la pulpe des doigts » pour conjurer le banal qui tue.

Le banal et ses petites phrases assassines quand l’amour est un point d’interrogation. « Il dit – passe moi le sel | et la mer chavire le poème ». Pour ne pas sombrer, la poète n’en finit plus de rafistoler son radeau, elle fait corps avec lui. Le poème est son mat, sa colonne vertébrale, il est une « torsion vibrante au niveau du pubis » et dans le naufrage quotidien, il sublime son cri, tandis que « dans la vie de tous les jours », elle avale un cachet ou achète « des choses inutiles| en bonne jouisseuse compulsive d’objets. » Pour combler le gouffre, taire les angoisses, alors que le poème lui il sait. Il sait parce qu’il est le corps des angoisses, le corps qui dit, le corps qui suinte.

La poésie de Murièle Modély surgit d’un tréfonds moite et obscur, d’une préhistoire qui ne trouve pas sa place dans un monde aux lignes bien droites qui avance et « déroule sous ses semelles| les choses concrètes et laides ». Alors Murièle Modély écrit « avec la langue, à quatre pattes dans la rue », elle « lèche l’herbe, les cailloux, les traces de pas ».

Elle écrit des poèmes, des « poèmes rouges, menstrués et vibrants » et dit l’essentiel en trois lignes :

« tu as la sensation

quand tu écris

d’être. »

Et le lecteur à la lire, se sent lui aussi plus vivant, la poésie de Murièle Modély pulse et bat comme le cœur d’un volcan sous la terre.

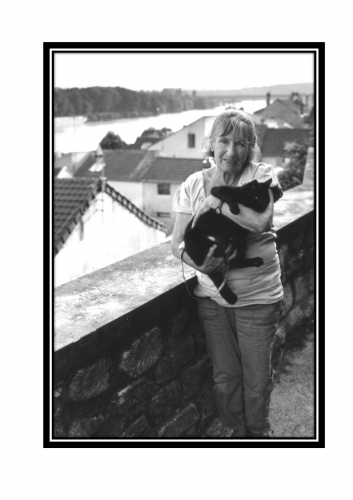

Cathy Garcia

Murièle Modély est née en 1971 à Saint-Denis, île de la Réunion. Installée à Toulouse depuis une vingtaine d'années, elle écrit depuis toujours, essentiellement de la poésie qu’elle publie régulièrement sur son blog : https://l-oeil-bande.blogspot.fr/. Elle présente un penchant fort pour les regards de côté, elle cherche encore et toujours la mer, elle guette sous la lettre le noir / le blanc... Elle a participé par ailleurs à des revues poétiques ou sites : Nouveaux Délits, Microbe, Traction Brabant, L'Autobus, FPDV, etc. Tu écris des poèmes est son troisième recueil publié aux éditions du Cygne, elle a publié également Rester debout au milieu du trottoir aux éditions Contre-Ciel et Sur la table chez Qazaq.fr, ainsi qu’un délit buissonnier de Nouveaux délits, Feu de tout bois, en 2016.

Murièle Modély est née en 1971 à Saint-Denis, île de la Réunion. Installée à Toulouse depuis une vingtaine d'années, elle écrit depuis toujours, essentiellement de la poésie qu’elle publie régulièrement sur son blog : https://l-oeil-bande.blogspot.fr/. Elle présente un penchant fort pour les regards de côté, elle cherche encore et toujours la mer, elle guette sous la lettre le noir / le blanc... Elle a participé par ailleurs à des revues poétiques ou sites : Nouveaux Délits, Microbe, Traction Brabant, L'Autobus, FPDV, etc. Tu écris des poèmes est son troisième recueil publié aux éditions du Cygne, elle a publié également Rester debout au milieu du trottoir aux éditions Contre-Ciel et Sur la table chez Qazaq.fr, ainsi qu’un délit buissonnier de Nouveaux délits, Feu de tout bois, en 2016.

Urtica, juillet 2017

42 pages, 7 € (port inclus).

La tendreté est un mot de boucher

Civilisé est à prendre à rebrousse-poil, car ce terme prend ici une connotation péjorative. Walter Ruhlmann nous livre un recueil sans concession, sombre, parfois brutal et désespéré.

J’écrase les mégots dans des tasses de thé,

je sens le gaz souffler à mes narines,

un air marin de pacotille.

Éros et Thanatos se livrent à une danse plutôt macabre et c’est Thanatos qui mène. Civilisé fait partie de ces recueils qu’il est bon pour un auteur de cracher, le genre de crachat qu’on balancerait à son reflet dans la glace, un reflet que l’on a du mal à supporter. Éros ici est dénudé de ses rêves et parures, le reflet dans la glace est sans pitié, reste alors le sexe et la mort, et quand même le sexe a un goût trop amer, reste la mort qui nous dévisage. Civilisé, c’est déjà mourir à son être le plus profond, c’est peut-être le trahir. Walter Ruhlmann se dévisage lui-même ici, se débite même, corps tout entier, sucs et tripes. Un regard impitoyable qui englobe ses semblables et dissemblables.

Elle navigue en radeau sur des rivières d’éthers,

des lacs de méthadone brûlée,

des ruisseaux de lisiers.

Le glauque, l’infâme hantent ces pages, et la mort du père est une blessure qui demeure à vif.

Père

j’écris depuis le sac

enfermé comme un chat

prêt à être noyé

Le corps se délite et la peur, la douleur, deviennent rage.

J’aurais besoin de profondeurs,

De ces abysses incommensurables :

Les trous béants, les failles sans fond,

Les caves ouvertes comme des bouches prêtes à sucer.

(…)

Superficie douteuse, superficiel je suis,

les profondeurs me recrachent, elles me vomissent

Walter Ruhlmann comme le figure l’illustration de Norman J. Olson en couverture, se livre nu, plus encore, il nous déroule ses entrailles, matière et odeur et comme le hurle le titre du dernier poème « Tu pue sapiens ». Il y a pourtant comme une quête sous-jacente dans ce recueil, une quête de pureté sans avoir besoin de se trahir, pureté que l’auteur va chercher dans un passé mythique personnel où les princes auraient des ailes, mais toute histoire a une chute, tout nous ramène au sol et le sol à la pourriture. Difficile de trouver une rédemption à la condition humaine, le civilisé n’a jamais eu cette innocence originelle où les anges ne salissent pas leurs ailes et où la chair ne serait pas corruptible. Civilisé cherche à tâtons dans le noir, la moiteur, la profusion des corps, sa nature perdue et ce jusqu’à l’excès et la turpitude.

J’ai passé tant de nuits à baiser,

sucer des queues tendues,

caresser des peaux ternes, des poils gris

(…)

Un hôtel sans limite

le ciel seul comme frontière

(…)

Et j’attendais mon tour

le cul dressé à plaire

La nature qui elle-même dans ce recueil nous renvoie souvent une image sombre et abjecte.

Chacals, vautours, freux, scolopendres

tous viendront goûter à ma viande

Civilisé veut dire mentir et c’est de ce mensonge obligé que suppure la haine de soi. Ici les mots deviennent des armes de vérité, pour dire ce qui ne se dit pas, pour dire ce que le civilisé est censé taire.

Inspirer la fumée par tous tes orifices,

le cul branché en permanence sur les fourmilières chatoyantes

chatouillé des cuisses à la nuque

anus gonflé par les piqûres d’insectes,

ou par la bite de tes contemporains :

vas te faire enculer.

Il y a de la noirceur, de la lucidité et aussi beaucoup de tristesse dans ce recueil.

Tu ne détestes rien, tu aimes ce qui vient,

tu n’es qu’un trou de plus

avalant les ruisseaux gras,

goûtant leurs flots infâmes

Mais on ne peut s’empêcher de voir au-delà de cette obscurité, car la force qui habite ce recueil est de celle qui sait crever les ténèbres.

Cathy Garcia

Walter Ruhlmann enseigne l’anglais. Il a dirigé mgversion2>datura de 1996 à 2017 et les éditions mgv2>publishing de 2008 à 2017. Walter est l’auteur de recueils de poèmes en français et en anglais et a publié des poèmes et des nouvelles dans diverses revues dans le monde entier. Son blog : http://thenightorchid.blogspot.fr. Certains des textes de Civilisé sont parus dans Axolotl, Le capital des mots, Journal de mes paysages, Mes paysages écrits, Libellé, Le livre à disparaître, Microbe, Mots à maux, Nouveaux délits, Traction-Brabant & mgversion2>datura.

Walter Ruhlmann enseigne l’anglais. Il a dirigé mgversion2>datura de 1996 à 2017 et les éditions mgv2>publishing de 2008 à 2017. Walter est l’auteur de recueils de poèmes en français et en anglais et a publié des poèmes et des nouvelles dans diverses revues dans le monde entier. Son blog : http://thenightorchid.blogspot.fr. Certains des textes de Civilisé sont parus dans Axolotl, Le capital des mots, Journal de mes paysages, Mes paysages écrits, Libellé, Le livre à disparaître, Microbe, Mots à maux, Nouveaux délits, Traction-Brabant & mgversion2>datura.

article en ligne sur son blog : http://cestvousparcequecestbien.blogspot.fr/

Eh bien voilà revenue l’année nouvelle ! Nous savons que ça ne veut pas dire grand chose, mais si ça peut nous permettre de nous sentir de même un tant soit peu neufs, décidés à laisser derrière nous le pesant et l’obsolète... Une nouvelle chance, un nouveau départ, un peu de poudre de perlimpinpin qui brille, une virginité en toc, un lustre qui disparaitra en deux coups d’éponge, mais quelques secondes de rêve, ce n’est pas rien, alors on ne va pas se les gâcher en faisant du mauvais esprit, surtout quand on s’appelle « Nouveaux Délits ».

Si la lucidité est la blessure la plus rapprochée du soleil, comme l’écrivait Char, alors elle est au soleil pendant que d’autres sont au bureau, aussi spacieux soit-il. Alors, fait-elle vraiment souffrir cette lucidité ? Et si elle était justement la garante du rêve ? Entre la transparence et l’opacité, il y a la beauté de la translucidité, ce qui n’est pas sans rapport avec la poésie.

Aussi, je vous invite sans plus de blabla à la découverte des poètes de ce nouveau numéro. Je les ai choisis avec mon meilleur mauvais goût, clin d’œil à de pauvres petites idées fixes et préconçues et donc pas très neuves, de ce qu’est, doit être et ne peut pas être la poésie. Ne cherchez pas, la poésie n’y est déjà plus ! Souhaitons-nous plutôt de tirer le meilleur jus de cette année inédite et de le boire en chantant à tue-tête. Soyons sérieux : rions beaucoup et aimons plus encore !

Bonne année 2018 à vous toutes et tous et que la paix ferme le bec des imbéciles qui ne laissent pas passer la lumière.

CG

La poésie n’est pas un art pur, indépendant. Elle n’est que révélatrice. La poésie n’a pas besoin d’être, c’est tout le reste qui n’est pas, sans elle.

Cathy Garcia in Qué wonderful monde

(Nouveaux délits, coll. Les délits vrais éd. 2012)

AU SOMMAIRE

Délit de poésie dans l’irrespect total de la parité (mais c’est LA poésie) :

Pénélope Corps

Benoit Arcadias

Jean-Louis Millet avec six fragments de Psychorama holographique

Marc Guimo et des extraits de sa Réalité dispersée

Pablo Gelgon

Résonances :

Civilisé de Walter Ruhlmann, Urtica 2017

Tu écris des poèmes de Murièle Modély, Éd. du Cygne, 2017

Délits d’(in)citations, petits flocons mignons qui fondent au coin des pages.

Vous trouverez le nouveau bulletin de complicité au fond en sortant, il est en tout point pareil que l’ancien, en digne résistant à la hausse des tarifs postaux.

Illustrateur : Arnaud Martin

http://www.arnaudmartinpeintre.com/

L’homme d’Osa

Il descendait de la montagne,

il rentrait chez lui,

on lui a fait traverser le fjord

depuis Osa jusqu’à Öydvinstö.

Il avait la main ouverte,

il a offert de payer.

Mais l’homme d’Osa

Ne voulut rien entendre.

– Je veux payer ;

j’habite trop loin

pour te rendre la pareille.

– Eh bien, rends service

à un autre homme,

dit l’homme d’Osa,

et il reprit les rames.

Olav H. Hauge

in Nord profond

Et toujours de la poésie À ÉCOUTER (et autres délires vocaux) sur http://cathygarcia.hautetfort.com/donner-de-la-voix/

et sur la chaîne youtube Donner de la voix.

Du fait maison avec les moyens et la technicienne du bord, pour le plaisir et le partage.

Nouveaux Délits - Janvier 2018 - ISSN : 1761-6530 - Dépôt légal : à parution - Imprimée sur papier recyclé et diffusée par l’Association Nouveaux Délits Coupable responsable : Cathy Garcia Illustrateur : Arnaud Martin Correcteur : Élisée Bec http://larevuenouveauxdelits.hautetfort.com

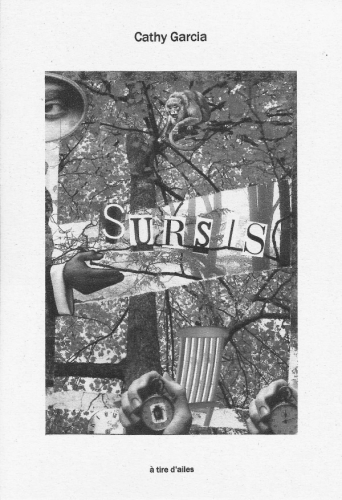

Paru en octobre dernier

SURSIS

Treize micro-fictions poétiques, bizarres, décalées, dérangées… Dérangeantes ?

« Je l'observe avec étonnement et soudain, je vois ses lèvres venir s'écraser contre le rempart de verre et son regard virer au gris. Je la vois se retourner sur elle-même, cette crispation soudaine qui ne trompe pas. Je me demande, l’espace d’un instant, si elle pourra obtenir rapidement son sursis, puis je m'éloigne, je voudrais profiter du mien. »

10 € + 1,50 de port

neuf collages originaux (impression nb)

28 pages agrafées

papier 90 g calcaire,

couverture 250 g calcaire

100 % recyclé

autoédité à tire d’ailes

De cet ouvrage, a été réalisé un tirage de tête (épuisé) limité à 13 exemplaires, numérotés et signés avec illustrations en couleurs. Ces collages de format A4 sont maintenant en vente. Visibles sur http://ledecompresseuratelierpictopoetiquedecathygarcia.hautetfort.com/

Nouveaux Délits - Janvier 2018 - ISSN : 1761-6530 - Dépôt légal : à parution - Imprimée sur papier recyclé et diffusée par l’Association Nouveaux Délits Coupable responsable : Cathy Garcia Illustrateur : Arnaud Martin Correcteur : Élisée Bec http://larevuenouveauxdelits.hautetfort.com

Edward Hopper - Chop suey, 1929

Le peintre de la terrasse

Je suis le peintre de la terrasse. Celui qui voit les gens à travers les culs de verres. Celui qui trompe son crayon dans les couleurs de la ville tentaculaire. L’aube et le crépuscule forment ma parenthèse. Avant, après, je disparais. Pendant, j’esquisse, je gribouille, je trafficote, je brouillonne, je mange des cacahuètes et j’observe.

J’observe tout, surtout les bouches. Une bouche guimauve, une bouche bavasse, une bouche pincée, une autre relâchée, encore une bouche triste, beaucoup de bouches tristes ces temps-ci. La bouche, c’est un peu comme le dernier tiroir de la commode, là où on planque son histoire : malléable au fil des récits mais jalonnée de faits essentiels à sa construction. La bouche, c’est la juxtaposition de toutes ces photos du dernier tiroir de la commode. C’est un aboutissement et une cacophonie. Une halle de marché et un grenier rongé aux mites. Et c’est ce que je dessine, la bouche et son histoire. Je m’assieds sur une terrasse chauffée et j’attends que les perles multicolores jaillissent de l’antre aux contes sans fin. Et alors j’esquisse, je gribouille, je trafficote et je brouillonne. Et je mange des cacahuètes. Mon vocabulaire se définit par les formes de ces perles : un elle, un lui, un on, un toujours, un jamais, un éclair, une madeleine ou un verre de cognac. Et parfois, j’ajoute un nuage.

Ça fait beau un nuage entre mes formes, ça fait respirer le dessin. J’ai tout un répertoire de nuages. Pour les colériques, il y a le nuage gros et gris, porteur de pluie et de remords que je dessine toujours en deux parties. Pour les amoureux, il y a le nuage duveteux, léger, effleuré par le soleil ; le nuage rose et violet, bleu et doré. Pour les simples d’esprits, il y a le nuage-mouton qui me plaît parce qu’il me dit que le ciel est toujours une cour de récré. Et puis, pour les gens importants, il y a le nuage pet-de-lapin, le nuage qu’on ose pas assumer, comme si on ne pouvait plus faire des nuages qu’on fumant des cigarettes à la pause. Et on s’efforce de faire le plus de nuages possible, mais le seul qu’on fait vraiment, c’est le nuage pet-de-lapin quand une fois par jour ou par semaine peut-être, on se permet de rigoler de quelque chose qui est drôle, et pas de quelque chose qui est triste. Pour les enfants, je fais quasiment que des nuages, mais dans ce cas, les formes sont des nuages, aussi grand, aussi colorés, aussi variés que les perles de leur imagination, quand par exemple ils expliquent avec leurs mots qu’ils ont vu une fée, une vraie, avec des ailes et qu’elle brillait, et que même s’ils l’ont pas vu longtemps, ils l’ont vu tout de même et maintenant plus de doute, les fées existent bien. Ou quand ils ont vu un gros monsieur se moucher avec un bruit de tonnerre et que le monsieur a regardé dans son mouchoir avant de le ranger, et qu’ils trouvent ça dégoûtant, mais qu’en cachette de leurs parents, ils t’en gobent une en passant, ni vu ni connu.

Je suis le peintre de la terrasse et je m’amuse de leurs vices, de leurs vertus, comme d’une araignée aux poils si longs qu’elle trébuche sans cesse et forme des lambeaux de toile le long de son logis – comme d’un monstre extraordinaire et malicieux, qui entre sans frapper dans vos rêves de vies sérieuses et n’en ressort que lorsque le tour est joué. J’interroge alors mon araignée : Tisse-perle, quel est mon nuage aujourd’hui ?

https://www.facebook.com/Mezimezak/

Dataplex / Résistances Musicales du mardi 28 novembre 2017 avec Damien Morel, Laurent Bouisset, Annette Zingle et Jean-Marie Nicolas, Antonella Porcelluzzi et Nicolas Guyot + les voix enregistrées de Cathy Garcia, Ana Minski et les auteurs guatémaltèques, par ordre d'apparition : Julio Serrano Echeverría, Regina José Galindo, Luis Carlos Pineda et Vania Vargas.

Demain soir, c'est-à-dire mardi 28 novembre 2017 à 22h sur Radio Galère, en direct de La Friche de Marseille : émission DATAPLEX / RESISTANCES MUSICALES consacrée intégralement au numéro 58 de la revue Nouveaux Délits spécial Guatemala (celui que j'ai eu la chance de coordonner, traduire et préfacer, grâce à l'aide précieuse et dynamique de Cathy Garcia). Lectures d'Antonella Eye Porcelluzzi, d'Annette Zingle et Jean-Marie Nicolas, de Cathy Garcia et moi-même + tous les auteurs de la revue (ReginaJose Galindo, Julio Serrano Echeverría, Luis Carlos Pineda, Vania Vargas) ayant envoyé leurs textes enregistrés en VO pour l'occasion. Lectures bilingues et forcément intenses que l'on pourra écouter partout sur terre à l'adresse suivante :

Demain soir, c'est-à-dire mardi 28 novembre 2017 à 22h sur Radio Galère, en direct de La Friche de Marseille : émission DATAPLEX / RESISTANCES MUSICALES consacrée intégralement au numéro 58 de la revue Nouveaux Délits spécial Guatemala (celui que j'ai eu la chance de coordonner, traduire et préfacer, grâce à l'aide précieuse et dynamique de Cathy Garcia). Lectures d'Antonella Eye Porcelluzzi, d'Annette Zingle et Jean-Marie Nicolas, de Cathy Garcia et moi-même + tous les auteurs de la revue (ReginaJose Galindo, Julio Serrano Echeverría, Luis Carlos Pineda, Vania Vargas) ayant envoyé leurs textes enregistrés en VO pour l'occasion. Lectures bilingues et forcément intenses que l'on pourra écouter partout sur terre à l'adresse suivante :

Monterez-vous dans le train à temps ? Sinon, il y aura un podcast, ne vous en faites pas, il devrait arriver en fin de semaine au plus tard...

Laurent Bouisset

(photo : David Moynahan)

Quand

L'océan

S'éloigne

La plage

Se ride

Quand

Il revient

Elle rajeunit

(photo (c)Alain Hugonenc)

(Mimi, 18 cité Besson.)

Elle pleure en pelant des oignons. C'est une occupation précieuse, que trop de gens sérieux négligent. Elle avoue, au passage, qu'un de ses amis médecins, suite à ses recommandations, prescrit désormais à ses patients de peler et manger au moins deux fois par semaine, ses propres oignons. Elle dit ça fièrement, sans fausse humilité. Elle ne fait pas semblant. Il y a longtemps qu'elle n'a plus de prétention. Elle n'a pas de temps à perdre. Elle a 81 ans. Elle a, comme ça, des ordonnances étranges, que personne ne comprend. Elle dit que le monde meurt à cause de ça : des gestes de la main qui disparaissent ou que l'on oublie et des oignons qu'on ne mange jamais assez toute seule. Elle ne va pas plus loin. On n'en sait jamais plus.

Je mange mes oignons, moi. Tous les jours, alors, deux fois par semaine, quand même, vous pourriez faire de même.

Elle mange ses oignons de différentes façons : seule, dans le salon, après les avoir cuits à la vapeur, ou bien couchée dans son lit, coupés en petits dés, qu'elle dispose en cavaliers sur des tartines de beure. Parfois, elle se contente de les dévorer crus, assise en tailleur. Souvent, elle les accommode à une soupe aux orties. Quand elle n'a plus d'idée, elle les fait revenir. Elle dit que c'est moins saint, que c'est au poil, c'est tout. Elle ne s'attarde pas. Elle dit que les oignons, un rien les accompagne, qu'ils se marient à tout, qu’ils s’accommodent toujours, qu'ils sont faciles à vivre malgré nos sautes d'humeurs.

Elle dit que les oignons, c'est l'explication même du sens de l'univers. Elle en est sûre et certaine et selon elle, plusieurs textes sacrés, encore mal traduits, l'approuvent.

Elle fait famille, comme ça, depuis des décennies et des mauvaises décisions, des divorces et des morts avec les Amaryllidacées et les Asparagales.

Encens

Un thé du Luxembourg

Cheveux argentés

Yeux bleus vaporeux

La voix lente et suave de Jeanne

Et son parfum violet

Plus tard

Imprégné de l’odeur de cette rencontre

Retrouvaille remontant les âges

Le sourire solaire d’Alice

De femme à femme

Le chemin est tendre

(c)photo prise par l'auteur

Étonnante cette façon de formuler : soumettre des poèmes...

J'ai beau être revuiste, quand je lis comme objet de courrier "soumission de poèmes" ça me fait un peu mal....

Poètes, proposez vos poèmes, offrez-les, dites-les, chantez, hurlez, mangez, déchirez, brûlez vos poèmes mais ne les soumettez jamais !

Cathy Garcia et Nouveaux Délits sont invités au salon du livre

dans le cadre de la Fête du livre et de l'image d'Arcambal, 3ème édition

photo de l'auteur

des giboulées de pluie

et de neige mêlées

jusque tard

hors-saison

renardeau vs rat – corneilles

en éveil au sommet

des lauzes

pour un écart au sens

des mots

une griffure qui s’emporte

et ton passé

mal résolu

sous arguments

d’autorité

renardeau vs rat – corneilles

en rappel au milieu

des toits

(c)Sandrine Gateau

Condiments

Il n'y en a plus

plus de cornichons

Sont tous partis

sans dire au revoir

même pas un signe

au p'tit oignon blanc

resté tout seul

au fond du bocal

dans son vinaigre blanc

c'est peut-être çà la solitude

tout seul au fond d'un bocal

dans du vinaigre blanc

Dans ce recueil, Murièle Modély fait, encore une fois, en paraphrasant le titre, poème de tout bois. Chaque instant vécu devient poésie. Et quelle poésie : visions et épiphanies, sans cesse. Visions : « certains jours/la langue quitte la bouche/et se balade limace au-dessus de nos têtes » (cuisine). Vision apocalyptique dans voie basse. On pourrait même parler d’un livre des visions. Mais il y a des épiphanies aussi, et elles coïncident souvent avec les visions : le poème sommeil à citer en entier. Le quotidien, le passé (l’enfance) et le futur passés à la moulinette et réassemblés, avec quelques ingrédients : humour, voire dérision, lucidité, intelligence, maîtrise de la langue et dépassement du langage : «aujourd’hui, c’est la fête du couteau/c’est marqué en rouge à côté de la date/il y a la fête des mères, des pères/celle de la jupe, du voile/il y a aussi un jour/de l’amour/des morts/sans portable/sans voiture/sans électricité/la journée du lard ou du cochon/des seins/du saint des saints/des revendications, des recommandations/ de l’économie triomphante/du brame/des drames/des femmes/des hommes/(non, pas des hommes – question d’excroissance,/la case est trop petite)/vivre au fond/ n’est pas bien compliqué/il suffit de s’en tenir au mot du jour/composer décomposer, recomposer/une croix après l’autre/l’empilement des faits » (éphéméride)

Dans ce recueil, Murièle Modély fait, encore une fois, en paraphrasant le titre, poème de tout bois. Chaque instant vécu devient poésie. Et quelle poésie : visions et épiphanies, sans cesse. Visions : « certains jours/la langue quitte la bouche/et se balade limace au-dessus de nos têtes » (cuisine). Vision apocalyptique dans voie basse. On pourrait même parler d’un livre des visions. Mais il y a des épiphanies aussi, et elles coïncident souvent avec les visions : le poème sommeil à citer en entier. Le quotidien, le passé (l’enfance) et le futur passés à la moulinette et réassemblés, avec quelques ingrédients : humour, voire dérision, lucidité, intelligence, maîtrise de la langue et dépassement du langage : «aujourd’hui, c’est la fête du couteau/c’est marqué en rouge à côté de la date/il y a la fête des mères, des pères/celle de la jupe, du voile/il y a aussi un jour/de l’amour/des morts/sans portable/sans voiture/sans électricité/la journée du lard ou du cochon/des seins/du saint des saints/des revendications, des recommandations/ de l’économie triomphante/du brame/des drames/des femmes/des hommes/(non, pas des hommes – question d’excroissance,/la case est trop petite)/vivre au fond/ n’est pas bien compliqué/il suffit de s’en tenir au mot du jour/composer décomposer, recomposer/une croix après l’autre/l’empilement des faits » (éphéméride)

La joie de vivre et celle d’écrire font un : « la porte n’est pas de barreaux/mon lit n’est pas un navire/je ne suis pas perdue/pensive/au milieu des eaux/ils balancent leur corps/leur joie franche/tranchante/contre ma peau ».

Mais le couteau, le poignard, le coutelas et surtout la lame, mais aussi les hachoirs sont de nouveau bien présents dans les poèmes : « c’est qu’une menace pèse comme une malédiction/sur toutes les filles, sous leurs jupons//quelque chose comme une main sournoise/qui appuie là où ça fait mal » (habitude). Et toujours, par-dessus tout : le corps de mots de l’auteur qui s’impose, qui s’incarne devant nous : « la dernière fois que les enfants ont vu grand-père/il ressemblait à un vieil arbre/allongé dans le lit […] les enfants intrigués par les battements d’ailes/collaient leurs corps de lait/contre mon corps de mots » (caresse). Les occurrences des mots qui parlent de la poésie, des figures de style, de jeux de mots, de l’écriture même, la conscience aiguë que la poésie est un animal vivant, et que c’est au poète de le faire venir au monde : « j’entends les grognements, je ne m’étonne plus/je sais que le temps vient pour eux, d’ouvrir leur ventre/d’y plonger les deux mains pour mettre bas le mot ». (velot).

La poète est magicienne dans ses journées, avec ses enfants et sa propre vie – et aussi avec les mots. Des doutes – sur la force réelle des mots, sur la « réussite » – viennent et s’en vont : « est-il possible/de prendre à bras le corps/réellement, puissamment/ces humeurs, ces cris stridents, ces corps bruyants/ces craquements du vivant/dont les mots sont – magie de l’abstraction/à la fois vides et totalement pleins » (brassée). Errance aussi : « parfois la langue est condamnée à dériver sans fin/adieu la côte, l’horizon est trop loin/la phrase ballotte puis soudain plonge/et vous mes vers, mes tendres, mes oblongues/atteignez des abysses la mémoire acide profonde » (holothurie)

Et sans trop s’étonner, car « il ne suffit pas de dire pour se comprendre /au creux des intestins, les souvenirs flamboient/faisant feu de tout bois » (héritage).

Sanda Voïca

Note de lecture parue dans la revue Paysages écrits n°28, octobre 2017

https://sites.google.com/site/revuepaysagesecrits/archives/numero-28/pe28---sv-sur-modely

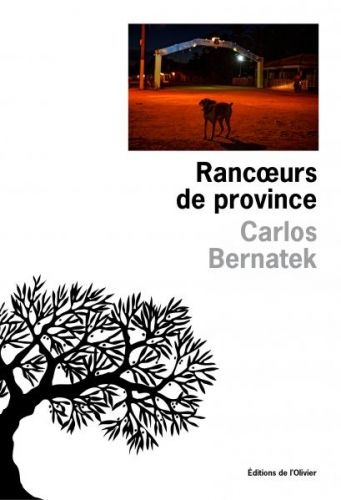

traduit de l’Espagnol (Argentine) par Delphine Valentin

éditions de l’Olivier, 23 février 2017

288 pages, 22 €.

Selva et Leopoldo, dit Poli. Une jeune femme un peu coincée et un homme déjà mûr, deux tranches de vies, pas très belles, amères même. Deux histoires qui sont racontées ici en alternance sans aucun lien entre elles, si ce n’est qu’elles se passent toutes deux dans la province argentine, éloignée de Buenos Aires. Deux personnages modestes, voire fades, sans envergure, qui se retrouvent chacun happé par des évènements hors de son contrôle.

Poli, petit vendeur itinérant d’encyclopédies, qui gagne de quoi assurer un minimum qui ne suffit pas à sa famille qu’il voit peu, découvre que sa femme le trompe depuis un moment avec un riche avocat. Celle-ci le met alors à la porte sans ménagement, alors que dans un même temps il est remercié par sa boite. Il perd donc sa femme et son fil qui ont trouvé un meilleur parti, son travail, sa maison. Ne lui reste que sa camionnette et quelques encyclopédies, avec lesquelles il part au hasard, complètement largué sur tous les plans. C’est ainsi qu’il atterri dans un petit village où une bande d’évangélistes l’embauche pour vendre des Bibles et du dentifrice…

Selva a vingt-cinq ans et enchaine sans perspective les petits boulots, aussi cette offre de tenir un bar dans une station balnéaire qu’elle ne connait pas, durant la saison estivale, pour un type qui a des affaires un peu partout, lui parait être une opportunité idéale pour prendre un peu le large vis à vis de sa mère, avec qui elle vit encore et dont elle porte le prénom. Ce pourrait être l’occasion de travailler sans patron sur le dos et avec l’impression d’être aussi en vacances.

Rancœurs provinciales parle de ces gens modestes, qui osent à peine envisager de décoller un peu d’une vie ennuyeuse et qui soudain s’enfoncent pour des raisons extérieures à leur volonté, ou trahis par leurs propres faiblesses ou leur négativité. La sexualité est au premier plan dans ce roman, explicitement, pour l’un c’est sans doute la seule façon de se sentir vivre, mais aussi de perdre plus encore ce qui compte, pour l’autre, c’est un fantasme refoulé, une méfiance, un dégoût des hommes. En arrière-plan, l’Argentine, sa situation politique, économique, son histoire dramatique, sa corruption et les petits qui payent, toujours et encore. Victime et bourreau finissent par se confondre dans une sorte de spirale descendante et infernale.

Carlos Bernatek parvient à nous tenir en haleine, et avec brio, dans ce roman qui fait penser au genre polar noir, avec du sexe et un humour proche du cynisme, mais le style est trompeur, il est bien moins graveleux et bien plus littéraire que ce qu’il veut faire croire. Roman qui parle des gens qui n’intéressent personne, de la dramatique banalité de leur vie. La violence y est très concentrée, elle surgit brièvement, de façon brutale et rapide. Une violence physique aussi bien dans la douleur que dans la jouissance, mais il y a également une violence latente et permanente dans l’atmosphère, qui ronge peu à peu les esprits, tel le sable qui persiste à tout envahir, à passer sous les portes de la station balnéaire où Selva attend vainement que Waldo, le propriétaire du bar, lui envoie la marchandise qui lui permettrait de procéder à l’ouverture. Pendant ce temps, dans le petit village desséché à la chaleur accablante où Poli est devenu l’amant de la jeune épouse du patron des évangélistes, ces derniers font croire aux habitants qu’ils vont y apporter la mer.

Selva, Poli, leurs déroutes finiront-elles par se croiser ?

Cathy Garcia

Né en 1955 à Buenos Aires, Carlos Bernatek a notamment été finaliste du prix Planeta en 1994 et premier prix du prestigieux Fondo Nacional de las Artes en 2007. Banzaï est son premier roman traduit en France.

Né en 1955 à Buenos Aires, Carlos Bernatek a notamment été finaliste du prix Planeta en 1994 et premier prix du prestigieux Fondo Nacional de las Artes en 2007. Banzaï est son premier roman traduit en France.

Ana Minski (Mita Ghoulier) avait illustré le numéro 53, elle nous offre une magnifique lecture de trois poèmes de Regina José Galindo publiés dans le 58.

à écouter ici : https://soundcloud.com/mita-ghoulier/trois-poemes-de-regina-jose-galindo

Deux des six poèmes de Vania Vargas publiés dans ce numéro bilingue, en collaboration avec Fuego del Fuego - http://fuegodelfuego.blogspot.fr/ - traduction de Laurent Bouisset. Lus par Cathy Garcia Canalès.

Hay días en que me acuerdo de Dios

de la cosas que tengo pendientes

de las veces que he creído encontrar

el amor

y que quizá tampoco me basten

cuando vuelva a topármelos

en una esquina cualquiera

y por última vez los escuche

cargar sus armas

a la altura de mi vientre

o de mi sien

y no quede historia

ni miedo

solo esta soledad

sobre el asfalto

hecha mil pedazos

*

La mujer compra flores cuando va camino a casa

y recorre con ellas las calles nocturnas

Mira los ojos que la miran

imagina las historias que le inventan

una abuela enferma

una declaración de amor

un poco de fe / una devoción

Y así transita medio camino

mudando de vidas y posibilidades

mientras los autos pasan a su lado

y ella le pisa los talones a su silueta

que se adelanta por banquetas anaranjadas

silueta de mujer sola

con ramo de flores en la mano

Entonces llega a casa sonriente

con sus flores y sus historias

y siente que su abuela mejoró

que sus oraciones serán respondidas

que alguien la ama

Enciende las luces / prepara el florero

lo observa un momento

y mientras termina la noche

enciende el televisor

Yo la observo de reojo

cuando paso frente a su ventana

El reflejo azul intermitente de la TV

lanza contra la pared su silueta temblorosa

silueta de mujer sola con florero

ha de esperar a alguien / imagino

mientras cierro mi puerta

Y como si ella intuyera mis pensamientos

apaga el televisor

se encierra en su cuarto con una nueva historia

y sonríe

como si esa noche alguien no tardara en llegar

(c) Vania Vargas

deux des sept poèmes de Julio Serrano Echeverría publiés dans ce numéro bilingue, en collaboration avec Fuego del Fuego - http://fuegodelfuego.blogspot.fr/ - traduction de Laurent Bouisset. Lus par Cathy Garcia Canalès.

Versions originales :

Ok,

nos vencieron.

Como si aún significara algo la derrota.

Como si a este valle de esqueletos

y carros viejos

aún le pudiéramos llamar desierto.

Para cuando nos dieron el golpe

el desierto ya no era desierto

los parques ya no eran los parques

ustedes seguían siendo los mismos

y nosotros,

a los que vencieron,

éramos la sombra de los cuerpos que los crearon,

la ceniza,

el polvo.

Nos vencieron,

caímos,

molieron nuestros huesos.

Pronto volverán a saber de nosotros

*

Entendemos

por los libros de geografía,

que los cuerpos en resistencia

que una dictadura lanzó a un cráter

en Centroamérica,

llovieron un día en Filipinas

sobre un cultivo de arroz

que alimentó a una familia completa

durante un largo período de lluvias

en la década de los setenta.

(c) Julio Serrano Echeverría

Deux des neuf poèmes de Luis Carlos Pineda publiés dans ce numéro bilingue, en collaboration avec Fuego del Fuego - http://fuegodelfuego.blogspot.fr/ - traduction de Laurent Bouisset. Lus par Cathy Garcia Canalès.

Versions originales :

En Guatemala todos somos deportistas

Todas las personas sin excepción

nadamos y salimos a correr

todos los días.

Nadamos contra corriente

y salimos a correr riesgos.

Nuestro deporte oficial:

la vida.

*

Un hombre sale de la peor cantina del mercado Colón,

Una mujer duerme en esa banqueta bajo el sol de marzo

a medio día,

El hombre se aproxima, se sienta y coloca la cabeza de ella

en su regazo,

El hombre saca con sus manos sucias —y las uñas más—

Un octavo de aguardiente y le da el salvador trago,

La mujer despierta,

Se sienta, lo observa,

El hombre saca de su saco hecho más de mugre que de tela,

Una flor fucsia, radiante y recién cortada,

La asquerosa ciudad cambia de color,

La mujer la recibe, sonríe, derrama una lágrima,

El hombre la besa, la abraza,

Se acuestan y se duermen.

—Yo camino,

Rascándome el amor—

(c) Luis Carlos Pineda

Pays pour les hommes, un des 11 poèmes de Regina José Galindo publiés dans ce numéro bilingue, en collaboration avec Fuego del Fuego - http://fuegodelfuego.blogspot.fr/ - traduction de Laurent Bouisset

Version originale :

País de hombres

Me niego a pensar que éste

sea un país para hombres

parí a una hija

hembra

y a ella

no le negaré su derecho de piso

mi abuela se lo ganó a punta de trabajos

mi madre a punta de putazos.

Yo

mi sitio me lo sigo ganando a diario

yo soy yo pienso yo decido yo hago yo gano yo reacciono yo acciono.

No saldré a la calle vestida de hombre para sortear el peligro

y no dejaré de salir.

No andaré siempre acompañada para evitar que me asalten

y no dejaré de andar.

No tomaré horchata en las fiestas para no merecer que me violen

y no dejaré de tomar.

Yo parí a mi hija en un país hecho para ella

y aquí quiero que crezca

con los ojos abiertos

la consciencia abierta

en pleno derecho de su libertad.

(c)Regina José Galindo

Merci pour la qualité de ces nouveaux Nouveaux Délits de poésie guatémaltèque en version bilingue-n°58

sans artifice, brut, sans décorum

où le coeur flambe

écoule ses charrois de sperme de sang de menstrues

battant, brûlant

cognant vivant

sur

"quatre mondes denses où se tord l'âme et la peau enfle" (Laurent Bouisset)

accroché à nos foyers en quête toujours

de péninsule "héliotropique"

pour que tourne

les sols tectoniques

du seul vrai réel à gueuler

pour ses mots dire

ses leurres-baudruches crever

sa lave telurrrrique

cracher

Merci.

Murielle

MCDem.

Il faut regarder la bête en face (sur Nouveaux Délits, numéro 58, spécial Guatemala)

Le numéro 58 de la revue de Cathy Garcia, Nouveaux Délits, ouvre ses pages à quatre poètes du Guatemala, présentés et traduits par Laurent Bouisset. Quatre poètes : deux femmes, deux hommes. Belle parité ! Il semble également que l’on puisse parler d’une même génération, les quatre poètes étant sensiblement du même âge.

Dans son édito, Laurent Bouisset nous précise que le Guatemala a le triste privilège d’être l’un des pays les plus dangereux du monde. Il sera donc beaucoup question de « l’humain face au pire » et d’une poésie exempte de cette « manie formaliste et hermétique de jouer sur la langue en permanence, en oubliant que la langue, c’est la vie ». Pour les avoir lus dans Realpoetik ou ailleurs, on connaît les arguments de Laurent Bouisset contre la poésie qui s’écrit ici, en France, dans cette noble patrie littéraire prétendue, qui a charitablement « réhabilité » son plus grand poète, un certain Charles Baudelaire, un siècle après l’avoir condamné dans une cour d’assises. À en croire Laurent Bouisset, les quatre poètes présentés dans ces pages ne sont pas spécialement menacés par les récompenses ou le prix Nobel ; idée amusante, si l’on songe que les deux derniers prix Nobel français (Le Clézio, Modiano) sont des écrivains surfaits, embarrassants et à plus d’un titre provinciaux ; les vivats cocardiers que l’on a entendus en ces occasions ne se justifiant pas du tout…

Ce que je veux dire par ce détour un peu long, c’est que la carte du monde poétique n’a sans doute guère à voir avec les cartes de la géographie officielle et l’importance supposée des nations. Laurent Bouisset en est convaincu. Partons donc en sa compagnie à la rencontre du Guatemala !

Je crois que parmi les quatre poètes présentés, la première, Regina José Galindo, est celle qui retiendra le plus immédiatement l’attention. Sa poésie est rageuse, violente, convulsive. C’est une poésie de refus (« Je me refuse à penser/que c’est un pays pour les hommes »), marquée par la guerre et portée par un féminisme frémissant. Face à la violence de ce qu’un sociologue nommait « la domination masculine », il s’agit pour Regina José Galindo de se réaffirmer en femme « toute puissante » et de n’être pas une « femme soumise/encore moins au foyer » ; ce goût de la liberté, ayant ses risques, acceptés : « Je ne sortirai pas dans la rue vêtue en homme pour éviter le danger /et je n’arrêterai pas de sortir ». Ou plus terriblement : « Je ne me priverai pas d’alcool dans les fêtes pour ne pas mériter mon viol/et je n’arrêterai pas de boire ».

Ces lignes m’ont fait songer à ce que pouvait écrire il y a quelques années Virginie Despentes dans son essai King Kong Théorie, où des idées semblables, scandaleuses peut-être pour des esprits plus prudents, se trouvaient exprimées. En résumé : pourquoi les femmes devraient-elles rester chez elles, ne pas sortir, ne pas marcher dans les rues, ne pas porter des jupes courtes si elles en ont envie, ne pas boire, fumer, danser, flirter, et cela sous prétexte que les prédateurs rôdent et que le risque est trop grand ?

Il me semble ces deux auteurs nous disent chacune à leur manière cette vérité importante : la liberté des femmes fait toujours peur.

J’aurais quelques réserves personnelles sur la poésie de Régina José Galindo, qui par moments me semble un peu trop forcenée et d’une outrance problématique ; mais la critique « dialectique » si je puis dire – thèse, antithèse, synthèse – n’est pas mon propos ! Passons à la suite.

On retrouve chez le second poète, Luis Carlos Pineda, une même qualité de refus et l’ombre portée d’une guerre, d’un « génocide » qui a ensanglanté le Guatemala dans les années quatre-vingt du siècle précédent ; cela en particulier dans le beau poème consacré à la « nostalgie » et ce qu’elle peut avoir de dangereux et de mortifère ; quand elle est par exemple celle de « la légalité sinistre » ou celle « des dictateurs ». L’ironie probable des deux derniers vers (« Dis-moi quelle est ta nostalgie/Et je te dirai qui tu es ») ne doit pas nous tromper ; toutes les nostalgies ne se valent pas et la nostalgie peut être une prison : « Ils veulent nous enfermer dans la nostalgie/Pour continuer à profiter de l’ignorance »

Un autre point commun entre ces deux premiers auteurs me semble être une certaine crudité dans l’évocation du sexe ou plus précisément de l’érotisme pour Luis Carlos Pineda : « La jeune femme se caresse/avec les draps sales ». Cela n’est pas forcément le plus neuf, car on connaît également de ce côté-ci de l’Atlantique quelques poètes et poétesses dont les œuvres complètes se réduisent « à l’enregistrement de leurs orgasmes effectifs ou inventés », pour reprendre une expression de cet aimable sceptique qu’est Cioran. Il me semble qu’un peu plus de légèreté, d’humour, de distance s’imposeraient dans ces domaines. Cela n’est qu’un goût personnel et n’enlève rien à la beauté de ce « corps inconscient » qui « bouge/d’une manière quasi imperceptible » et dont « la cadence désigne » au poète « un cours/humide, tiède et anxieux ».

Mais laissons Madame rêver et passons à la suite ! Car le plus important à mon sens est encore à venir.

Quelques-uns des plus beaux textes de ce numéro 58 sont en effet selon moi à porter au crédit du troisième auteur, Julio Serrano Echeverria.

Le premier que je prendrai la liberté de nommer « Il faut regarder la bête en face », puisqu’il n’a pas de titre, m’apparaît comme un utile rappel à la lucidité. Les poètes, dont on fait un peu naïvement tant de cas, comme s’ils étaient une sorte d’humanité à part – certains en sont même convaincus ! – ne sont que des êtres parmi d’autres êtres et souvent ne valent pas mieux qu’eux : « il n’y a pas de mérite/à se regarder dans un miroir/et découvrir qu’on est une bête ». Ou plus justement encore : « il faut regarder la bête en face/il faut l’appeler par son nom/ce qui vient de se dérouler d’abject ici/tu aurais très bien pu y prendre part/ pas forcément du côté de la victime ». Donc, même si cela est déplaisant, « il faut se regarder soi-même en face », car chacun a « ce potentiel » en soi, d’appuyer sur « la gâchette » ou « l’accélérateur », de laisser d’un mot libre cours à « la bête ». Le plus étrange dans ce texte à la fois beau et terrible reste cette paradoxale demande de « pardon », qui tend à rendre le poème vertigineux : « il faut regarder la bête en face/et lui dire ton nom/la reconnaître/la regarder fièrement et lui demander pardon », « pour la simple raison que le pardon/est une des manières qu’a l’obscurité/de prendre forme humaine sous un arbre/où se faufilent les rayons du soleil levant ».

Sentiment de vertige, que confirment et approfondissent les toutes dernières lignes, dont je ne dirais rien, pour passer plus brièvement au second poème, que je nommerai « C’est un lieu commun ». D’apparence moins complexe, il est simplement superbe dans son évocation de ceux dont tout l’effort consiste à survivre jour après jour, qui voient « en rêve des chaussures neuves/des chaussettes propres/pour des pieds qui ne saignent plus » et s’accrochent tant bien que mal car « c’est un lieu commun de mourir tous/les jours ».

J’ai parlé des deux poèmes qui m’ont le plus touché, mais les trois derniers poèmes de Julio Serrano Echeverria – « La leçon », « L’ocote », « Nous comprenons grâce aux cartes de géographie »–, où se mêlent l’autobiographique et le politique, sont également remarquables.

Reste Vania Vargas, celle que je préfère, pour le ton qui est le sien… Car les convulsions poétiques, les cris ou « les ovaires » qui volent en éclats, peuvent lasser à la longue !

Par goût, dans la chanson, j’ai toujours préféré ceux qui murmurent à votre oreille, ne songent pas à vous agresser et sont donc d’agréables « compagnons de solitude ». C’est je crois ce genre de complicité qu’établit Vania Vargas avec chacun de ses lecteurs. Qu’elle parle de sa « grand-mère » ou de sa « peur » – pour une raison évoquée au début, la peur et la proximité de la mort, une mort toujours violente, sont un motif récurrent dans tout le numéro –, elle le fait sur le ton juste. Le poème sur la photographie de la grand-mère entre d’autres mains pourrait être atroce, larmoyant, pathétique ; il est étrangement léger, presque volatil : « Elle est sortie/elle a dansé », « Elle s’est rappelé sans tristesse sa jeunesse perdue », « Elle n’en a fait qu’à sa tête/elle les a amusés ». Et l’on a bien l’impression de voir même fugitivement « la gamine qu’elle avait été ».

Il y a ainsi des épiphanies, de fragiles miracles en poésie, qui sont rares ; car trop souvent les poètes eux-mêmes ne voient que des mots, non les êtres et les choses qui leur préexistent. Ils vous parlent de leurs « images » ; mais vous ne voyez rien, que des acrobaties verbales… Je vois cette « femme » qui « achète des fleurs en rentrant chez elle » et qui plus tard n’est plus qu’un fantôme, une « silhouette tremblante » que « projette contre le mur » « le reflet bleu intermittent de la télé ». Je vois cette autre qui « a 31 ans » « et plusieurs vies en moins », sur qui « la fatigue pèse » et qui « voit la solitude fermer des portes/effacer des visages ».

La poésie de Vania Vargas est concrète – en ce sens qu’elle est à la recherche du détail touchant – humaine et mélancolique ; et s’il y est essentiellement question de solitude, s’y devinent aussi un désir, un rêve d’amour : « Et comme si cette femme devinait mes pensées/elle éteint la télé/elle s’enferme dans sa chambre avec une nouvelle histoire/et elle sourit/comme si cette nuit quelqu’un était sur le point d’arriver ». Cela se passe au Guatemala et partout ailleurs…

Nouveaux Délits, numéro 58

Illustrations Anabel Serna Montoya

par Frédéric Perrot